舖位上手食店是間台式,加上韓式混合風格的食店,主打手調台式水果茶飲品,台灣夜市小食食品,還有韓式熟食食品。只是台式水果茶裡面沒有「水蜜桃紅茶」,所以給我的印象只是一般而已。

至於舖位再上一手的食店,是屬於台灣菜粉麵風格的餐廳,主打「台灣紅燒牛肉麵」,只是「台灣紅燒牛肉麵」湯底實際味道感覺比較辣,未必人人都接受到辣味的台灣牛肉麵食品。

看來舖位原本業主釐定的租金水平應該不低,所以舖位上手這兩間台灣菜食店,跟韓台港式風格食店每次都支撐不過兩年時間,就很遺憾地結業收場。

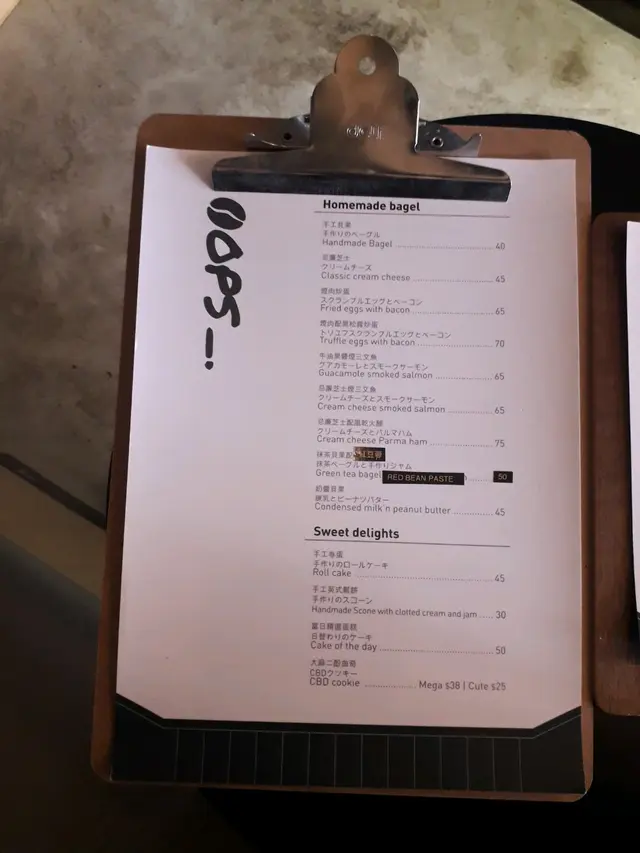

結果舖位相隔幾個月之後,終於都裝修變成了另一類食店,今次新食店的實際性質是咖啡小食店,咖啡小食店的實際名稱是英文名,叫做「Oops」。「Oops」就一般咖啡店一樣,都是先付款後用餐的快餐店營運模式。

「Oops」裡面的主打食品是「貝果」麵包,「貝果」麵包的外型原本有點像我們平日會食,中間穿了洞,有點像「冬甩」,「冬甩」口感本來偏向有點軟綿綿,相反「貝果」口感比較硬,略帶韌性。

1

但是「Oops」製作的「貝果」麵包實際口感相對於「冬甩」而言,「貝果」實際口感相對之下不算十分韌,例如我的「奶醬貝果」就在算一般程度的韌度而已,況且食店有提供小餐刀,所以享用過程不算困難。

「Oops」裡面負責看店的人,製作「奶醬貝果」的時候,在「貝果」麵包圈中間塞入麵包,令「奶醬貝果」實際製成品變成有點港式麵包多士食品「奶油豬」。

所謂的「奶油豬」,實際名稱其實是「奶油豬仔包」,把一個質感偏軟的「豬仔包」切開,再在其中一面「豬仔包」塗抹甜味煉奶跟「花生醬」,然後加熱烘烤變成甜味而香脆的多士小食食品。

「Oops」製作的「奶醬貝果」的實際口感感覺也有點像「奶油豬」,本來口感偏韌的「貝果」麵包在烘烤過後,「貝果」邊緣口感立刻變得有點脆,有少許「奶油」「豬仔包」的感覺。

由於「Oops」製作的「貝果」版本「奶油豬仔包」食品「奶醬貝果」,是用刀把原個「貝果」麵包剖開成為兩半,再把「貝果」麵包加熱烘烤,最後塗抹煉奶花生醬就製作完成。

「奶醬貝果」實際製成品裡面的味道感覺真的很像「奶醬多士」,「奶醬貝果」的「煉奶」甜味和「花生醬」「花生」香味感覺都很容易靠味覺感覺到。

雖然「奶醬貝果」麵包外圍邊緣的口感有少許脆,不過現實就是「奶醬貝果」麵包內圍的口感,就沒有邊緣那麼脆,口感開始有點韌,需要花牙力才能撕開和咀嚼完所有麵包。

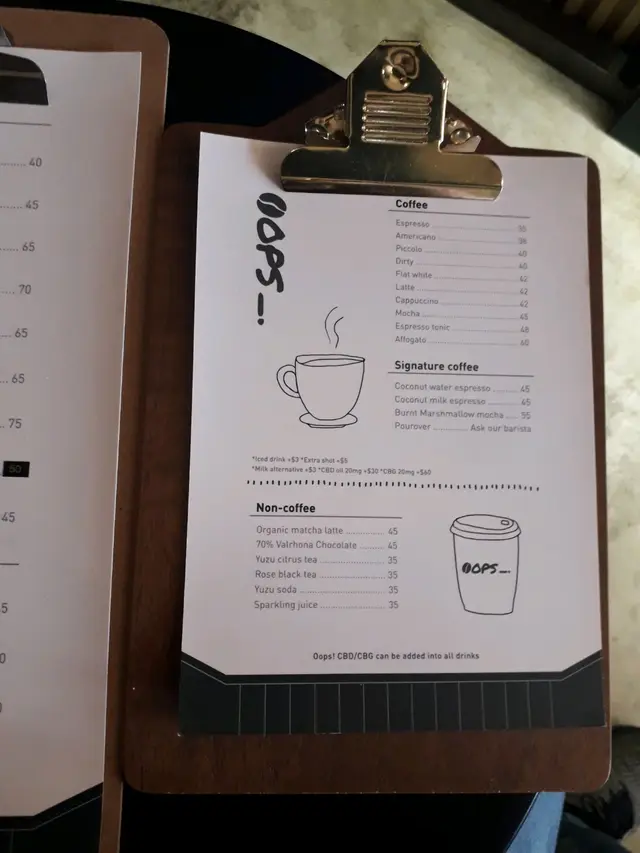

至於「Oops」的咖啡飲品「Burnt Marshmallow Mocha」,當時我未有看,清楚飲品的實際中文名稱,還以為只是一般「朱古力咖啡」飲品而已。

但是當我看見「Burnt Marshmallow Mocha」頂蓋位置浸着一枚甜味「綿花糖」,「綿花糖」隨著被熱「朱古力咖啡」而逐漸融化,「綿花糖」甜味逐漸流進「朱古力咖啡」裡面。

而且我發現「Oops」的「Burnt Marshmallow Mocha」表面上,還有「Oops」即時製作加入的人手鮮奶拉花圖案,拉花圖案裡面的鮮奶跟「綿花糖」甜味混合在一起,連加砂糖調味這步驟都可以省掉。

我先試食享用浸在「Burnt Marshmallow Mocha」表面上的「綿花糖」,本來味道偏甜「綿花糖」浸過咖啡後,變得甜上加甜,而且「綿花糖」口感逐漸融化,甜味和咖啡微甜在我口腔舌頭上裡面不斷徘徊。

「綿花糖」隨著被咖啡熱力而融化,逐漸沉沒在「朱古力咖啡」裡面,我趁「綿花糖」即將融化之前試食了一啖,發現半融「綿花糖」的口感,相對未融化前的「綿花糖」,半融「綿花糖」更像甜味的「啫喱」。

由於「奶醬貝果」裡面的「煉奶」、「花生醬」甜味,跟飲品「Burnt Marshmallow Mocha」裡面的「綿花糖」、「朱古力」甜味濃度一樣很高,我擔心食完「奶醬貝果」,煉奶甜味會令「綿花糖」甜味感覺略打折扣。

事實上「奶醬貝果」和「Burnt Marshmallow Mocha」甜味濃度,沒有因為享用先後次序不同,而影響到「奶醬貝果」跟咖啡的實際甜味感覺,只是價錢稍為有點昂貴而已,有機會的話還可以考慮再光顧。